Опубликованы ранее неизвестные письма Дональда Маклина

Деятельность Кембриджской пятёрки завершилась в начале 1950-х, но и сейчас, более семидесяти лет спустя, новые факты и документы продолжают выходить из глубин государственных и частных архивов.

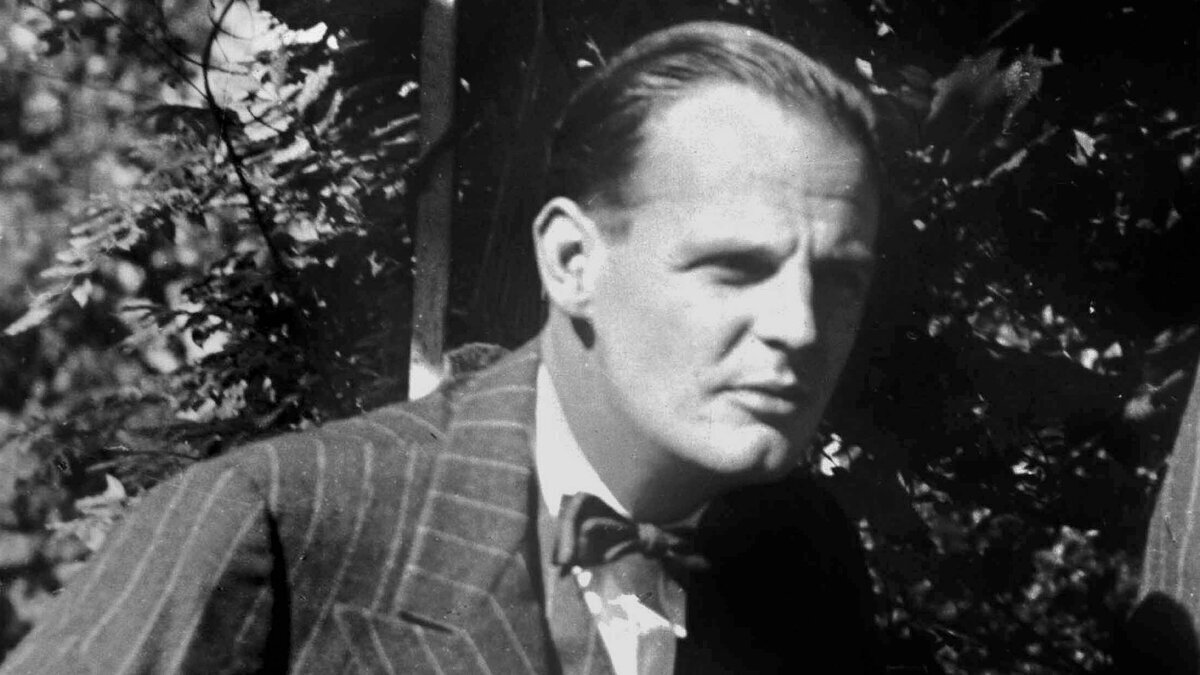

Британский историк Джеффри Робертс впервые публикует ранее неизвестные письма Дональда Маклина (1913−1983). Дж. Робертс — почётный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии и вице-президент SCRSS (Общества сотрудничества в области российских и советских исследований). Письма опубликованы в журнале SCRSS Digest (номер SD-33, весна 2025).

Письма Дональда Маклина адресованы британскому журналисту, члену британской Коммунистической партии Деннису Огдену. С 1955 года Огден работал переводчиком в Москве в «Издательстве иностранной литературы», затем в 1959−62 годы московским корреспондентом газеты Daily Worker[1].В Москве Огден и Маклин стали хорошими друзьями.

Эти письма — первые личные записи Дональда Маклина, о которых становится известно. До сих пор мы знали только его профессиональные материалы в качестве эксперта по внешней политике Великобритании. В Москве Дональд Маклин работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), написал и опубликовал множество статей и книгу «Британская внешняя политика после Суэца» (1970).

Более того, из писем в свою очередь становится известно, что Дональд планировал написать биографическую книгу. Это была бы лишь вторая такая работа участника Кембриджской группы, после мемуаров Кима Филби, написанных в Москве. Оставшиеся в Британии Энтони Блант и Джон Кернкросс по очевидным причинам не могли заниматься мемуаристикой, а прибывший в Москву Гай Бёрджесс, насколько известно, не оставил записей.

Джеффри Робертс опубликовал первое и последнее (из известных) письма Маклина к Огдену. Они составляют примерно четверть от общего содержания «писем к Деннису» Маклина — остальные три четверти посвящены анализу советского общества и его надеждам на будущие политические реформы, поясняет Робертс. В своё время Деннис Огден показал письма Дж. Робертсу, и после его смерти в 2004 году его вдова Памела разрешила историку скопировать их. Многоточия в тексте принадлежат ему.

Деннис Огден собирался написать биографию Маклина, но этого в итоге не произошло. Самой важной причиной, по мнению Дж. Робертса, стало то, что Огден не одобрял разведывательную деятельность Маклина, которая, считал он, вредила коммунистическому делу. Во время поездки в Москву в 1979−80 годах Огден сказал Маклину, что для коммунизма было бы лучше, если бы он оставался открытым членом партии.

Это мнение, конечно, спорное. Как объяснял Арнольд Дейч Киму Филби при первой встрече, открыто вступив в Компартию Великобритании, тот смог быпродавать Daily Worker на улицах, как и многие другие коммунисты. Но с егопроисхождением и образованием Ким мог с большей пользой применять свои силы, присоединившись к сети для антифашистской работы.

Но ради чего Дональд Маклин задумывает писать биографию? Основная задача биографии, пишет он, «заключается в том, чтобы использовать историю жизни одного человека, с её хорошими и плохими сторонами, для завоевания поддержки… защиты политических и моральных ценностей, которые мы с вами, а также наши единомышленники отстаиваем превыше всего…».

Свою жизнь Дональд Маклина делит на три периода: 1932−1934 годы — активный член Компартии Великобритании в студенческие годы, 1934−1951 — «подпольная работа», 1951−1976 и далее — жизнь и работа в Советском Союзе. Именно так, «подпольная работа», на протяжении длинных 17 лет. Однако: «…подробности моей деятельности в этот период не имеют никакого отношения к цели книги как она определена выше» и в любом случае, «я не чувствую никакого желания излагать их на бумаге». «Я не вижу ничего полезного (кроме денег, которые мне не нужны) в написании или участии в написании очередных «Мемуаров советского агента», — разочаровывает Маклин, тех, кто ожидает почитать раскаяния «коммунистических шпионов», признавших «содеянное».

Через сорок лет, из второй половины 1970-х годов, Маклин проводит оценку того, «насколько последующая история подтвердила или не подтвердила те политические предположения о ходе мировой политики, на основании которых я действовал». И отвечает: «…я прихожу к выводу, что реальный ход событий с середины 1930-х до середины 1940-х годов десятки раз подтвердил во всей своей мрачности главное предположение, на котором основывалось моё решение заняться подпольной работой… Моё поколение коммунистов… как оказалось, прозорливо предвидело, что исход предстоящей битвы британского и других европейских народов против нацизма будет в решающей степени зависеть от Советского Союза…». Так оно и произошло: «…исход антифашистской войны в целом действительно оказался в огромной степени зависящим от способности Советского Союза сломить и уничтожить главные силы нацистской Германии».

«Я согласился участвовать в подпольной работе, потому что этого требовали мои политические убеждения. … Я испытываю гордость за то, что мне удалось выполнить нечто, казавшееся тогда, как и сейчас, необходимым и довольно важным (к тому же, трудным) заданием», — подводит итог Маклин.

Аналогичным образом он оценивает послевоенные годы, «последний период своей подпольной работы (1945−1951)». Тогда он исходил из понимания, что Соединённые Штаты «вполне могут готовиться, после года или двух колебаний, начать политический и военный крестовый поход против социалистических государств…». Это предположение «оказалось в значительной степени обоснованным». В письме Дональд Маклин подтверждает, что в 1947—1948 годах все секретные бумаги вашингтонского посольства, касающиеся атомной энергии, проходили через него.

Делится Маклин и сомнениями. Отметим его оценку подписания Москвой договора о ненападении с Третьим рейхом августе 1939 года. Вынужденная мера, целью которой было выиграть время до нападения, этот договор заставил некоторых коммунистов отвернуться от Советского Союза. Два года до июня 1941 года Маклин называет периодом, «когда советская внешняя политика была, мягко говоря, направлена в неверном направлении…». Открытая и секретная информация, пишет он, «была в значительной степени обесценена совершенно ошибочной уверенностью Сталина, Молотова, Жданова и других в том, что они добились результата, которого не удалось достичь Чемберлену, а именно долгосрочного взаимопонимания с нацистами…».

Не обходит Дональд и сложности морально-психологического порядка, связанные с подпольной работой: «Ничуть не сожалея о сделанном выборе — это с самого начала и до сих пор представляется мне моим долгом, — я не испытывал и не испытываю никакой гордости за сам процесс выполнения своего задания». «…обман буквально всех знакомых, в том числе и близких тебе людей, относительно самого важного в твоей духовной и трудовой жизни», опасность и напряжение не приносили «никакого „удовлетворения от работы“ в том смысле, который используется в социальной психологии». Удовлетворение приходило от интеллектуальных, но не социальных упражнений, уточняет Маклин.

Последнее его письмо осталось неотправленным. Тем не менее, сегодня, уже из другой эпохи, мы получаем возможность узнать ход мысли одного из великих людей, сыгравших значимую роль в борьбе против фашизма и нацизма.

Письмо Деннису Огдену, 16 марта 1976 года

Я начинаю здесь некоторые заметки, которые могут пригодиться вам, когда придёт время писать биографию, о которой мы говорили…

1. Основной предмет биографии

Он заключается в том, чтобы использовать историю жизни одного человека, с её хорошими и плохими сторонами, для завоевания поддержки… защиты политических и моральных ценностей, которые мы с вами, а также наши единомышленники отстаиваем превыше всего …

2. Внутренний баланс биографии

Если отталкиваться от того, что вышесказанное является главным предметом книги, из этого следует, что основной акцент в ней должен быть сделан на третьем, а не на первом и втором периодах моей жизни как коммуниста (1932−1934 — активный член КПВ в студенческие годы, 1934−1951 — подпольная работа, 1951−1976 и далее — жизнь и работа в Советском Союзе)…

3. Место подпольной работы в биографии

Биография, в отличие от политического портрета, конечно же, не может просто проскочить этот период, не сказав о нем ничего существенного. Семнадцать лет — это большой отрезок в жизни любого человека… Но подробности моей деятельности в этот период не имеют никакого отношения к цели книги, как она определена выше, и, во всяком случае, я не чувствую никакого желания излагать их на бумаге (что могу сделать только я один).

Ничуть не сожалея о сделанном выборе — это с самого начала и до сих пор представляется мне моим долгом, — я не испытывал и не испытываю никакой гордости за сам процесс выполнения своего задания. Задания, которое на протяжении долгих лет предполагало обман буквально всех знакомых, в том числе и близких тебе людей, относительно самого важного в твоей духовной и трудовой жизни; которое было сопряжено с общей или локальной опасностью и напряжением, поскольку ошибка могла обернуться несколькими годами тюрьмы, и которое не давало мне никакого «удовлетворения от работы» в том смысле, который используется в социальной психологии. Удовлетворение от своей работы я получал от интеллектуальных, но не социальных упражнений, требуемых от сотрудника дипломатической службы, и продолжаю получать сейчас, пытаясь разобраться в некоторых проблемах внешней политики в качестве профессионального аналитика в нашем институте. Я не думаю, что существует много людей, которым действительно нравится обманывать других или подвергаться опасности. Если и есть такие люди, то я не из их числа. Скорее наоборот. Я испытываю гордость за то, что мне удалось выполнить нечто, казавшееся тогда, как и сейчас, необходимым и довольно важным (к тому же, трудным) заданием. Горжусь также тем, что когда прикрытие провалилось, это произошло по чужой вине, а не вследствие моей собственной ошибки. Но при этом, воспоминания, уже в нынешнем спокойном состоянии, о самом процессе все ещё вызывают во мне сильное чувство отвращения. Поэтому у меня есть эмоциональный тормоз к тому, чтобы ступать на эту почву. А стимула кпреодолению этого тормоза у меня нет, поскольку вся эта тема уже много лет не играет важной роли в моей жизни и очень далека от политических и моральных вопросов, которые меня волнуют. Я не вижу ничего полезного (кроме денег, которые мне не нужны) в написании или участии в написании очередных «Мемуаров советского агента».

Подытоживая вышесказанное, я признаю, что этот период занимает своё законное, но подчинённое место в книге, и что если все пойдёт хорошо, я предоставлю вам материал о политических и моральных аспектах такого рода работы, хотя и без подробностей самого процесса, как я его пережил. Кстати, одним из основных положений, выдвигаемых в этой статье, будет то, что прославление советскими властями прошлых дел подобных мне подпольных сотрудников, во-первых, является признаком крайне нездоровых тенденций в советском обществе и, во-вторых, наносит серьёзный прямой ущерб тому мировому делу, в которое верите вы, я и другие…

Неотправленное письмо Деннису Огдену, август-ноябрь 1980 года

Это неотправленное письмо — попытка определить моё сегодняшнее отношение к подпольной работе, которой я занимался в 30-е и 40-е годы. Я давно собирался сделать такую попытку, и, наконец, меня побудил к этому наш разговор в Москве прошлой зимой и обсуждение этой темы у себя дома Энтони Блантом и его критиками.

Я согласился участвовать в подпольной работе, потому что этого требовали мои политические убеждения. Поскольку данное решение означало радикальное изменение моего образа жизни, отказ от аспирантуры в Кембридже, от самых близких дружеских отношений, я не хотел соглашаться, но считал это своим политическим долгом. Сегодня я так же ясно, как и почти пятьдесят лет назад, вижу главную причину, по которой, признав со своей стороны необходимость подпольной работы как таковой, я не мог отказаться принять её как свой личный жребий. Имея соответствующее буржуазное происхождение и диплом с отличием, а также твёрдые политические убеждения, я, несомненно, имел более чем равные шансы попасть куда-нибудь на подпольный фронт и, в частности, преодолеть интеллектуальный и политический Бехеровский ручей, который представляли собой вступительные экзамены в МИД…

Сноска: Бехеровский ручей (Becher's Brook) — знаменитое конное препятствие в виде ручья с забором на ипподроме Эйнтри близ Ливерпуля. Используется в качестве синонима крайне труднопреодолимого препятствия.

Если сегодня оценивать, насколько оправданным было моё обязательство в 30-е и 40-е годы пытаться, при необходимости нарушая закон, снабжать тогдашнюю штаб-квартиру мирового коммунистического движения, а именно Москву, достоверной политической и военной информацией о действиях и планах капиталистических держав, то главным, хотя, конечно, не единственным критерием, является то, насколько последующая история подтвердила или не подтвердила те политические предположения о ходе мировой политики, на основании которых я действовал. Когда я начал работу в разведке в 1934 году, доминантой в мировой политике в евроатлантическом регионе уже был подъем нацистской Германии и сопутствующая перспектива новой мировой войны, и на протяжении следующих одиннадцати лет доминировала нацистская агрессия и ее последствия. В последующие пять с лишним лет, то есть в оставшуюся примерно треть всего срока моей подпольной работы, фокус мировой политики сместился на антагонизм между Соединенными Штатами (главным союзником которых была Великобритания) и Советским Союзом…

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, я прихожу к выводу, что реальный ход событий с середины тридцатых до середины сороковых годов десятки раз подтвердил во всей своей мрачности главное предположение, на котором основывалось мое решение заняться подпольной работой…

Моё поколение коммунистов… как оказалось, прозорливо предвидело, что исход предстоящей битвы британского и других европейских народов против нацизма будет в решающей степени зависеть от Советского Союза… Мы не предвидели советского Мюнхена Сталина и Молотова… Но история Второй мировой войны подтвердила наше главное предположение: решающие сражения в Европе действительно велись на Восточном фронте, исход антифашистской войны в целом действительно оказался в огромной степени зависящим от способности Советского Союза сломить и уничтожить главные силы нацистской Германии…

Как уже было сказано, сегодня у меня, кажется, нет оснований сомневаться в том, что последующий ход истории подтвердил предположения, на основании которых я действовал в… антифашистский период 1934—1945 годов. И исход антифашистской войны в целом действительно оказался в огромной степени зависящим от способности Советского Союза сломить и уничтожить главные силы нацистской Германии.

В то время мне казалось (в основном из непосредственного опыта работы в вашингтонском посольстве), что Соединённые Штаты… вполне могут готовиться, после года или двух колебаний, начать политический и военный крестовый поход против социалистических государств…

С начала 50-х годов баланс военных сил между Советским Союзом и Соединёнными Штатами настолько изменился, что последние давно утратили способность развязать ядерную войну против европейских социалистических государств, не приведя к собственному уничтожению и уничтожению своих европейских союзников. Тем не менее, Вашингтон попытался (и безрезультатно) уничтожить вооруженной силой два социалистических государства — Северную Корею в начале 50-х годов и Вьетнам в 60−70-е годы…

Таким образом, мои опасения тридцатилетней давности относительно того, что может произойти в мировом масштабе, на самом деле пока что произошло только в региональном, восточноазиатском, масштабе. В любом случае, я думаю, что могу с полным основанием сказать, что, если посмотреть на последующий ход мировой политики, предположение, на основании которого я действовал в последний период своей подпольной работы (1945−1951), оказалось в значительной степени обоснованным.

За последние десятилетия огромная область разведывательной работы была революционизирована благодаря развитию точных космических, высотных фотографических и сенсорных систем, которые должны были резко снизить относительную ценность «кротов», особенно военных «кротов». Секретная разведывательная работа, все ещё оставаясь неизбежным злом в узких пределах, неэффективна и опасна для общества просто потому, что она секретна… Низкий или вовсе отсутствующий уровень социальной ответственности открывает путь к преступлениям против самого общества… Любой, кто знаком с историей советских органов безопасности, ЦРУ и ФБР в Америке, вряд ли может сомневаться, что это так… Ценность секретной политической информации, за редким исключением, краткосрочна, а не долгосрочна… В XX веке была и есть возможность достаточно точно определить долгосрочные тенденции по открытой информации, не прибегая кпомощи «кротов». А ведь именно долгосрочные тенденции имеют значение в мировой политике. Более того, многие внешнеполитические секреты… буквально перестают быть таковыми, скажем, через полгода или год… Наконец, эффективность секретной информации зависит не только от способности «крота» завладеть ею и передать по назначению — не в меньшей степени она зависит от способности принимающей стороны правильно оценить и применить её.

Учитывая эти моменты, что же я теперь думаю об эффективности информации, которую я передавал в 1934—1951 годах?

…Ярче всего это видно на примере гражданской войны в Испании. По воле случая я занимался испанскими делами в Министерстве иностранных дел… Конечно, я был тогда младшим в иерархии, но в силу того, как работал МИД, через мои руки проходила бОльшая часть бумаг, касающихся Испании, всех степеней секретности. Очень скоро я, сам того не ведая, оказался в роли офицера разведки для своих собственных друзей, которые отправились воевать за испанское правительство в составе Интернациональной бригады… У меня не было причин сомневаться тогда, как и нет их сейчас, что информация, которую я предоставлял, была… эффективной и, вероятно, не могла быть получена никаким другим способом.

То же самое можно сказать и о… политике тогдашних британских правителей в отношении нацистской Германии… Как и в случае с Испанией, существовало достаточное количество открытой информации, которая свидетельствовала о том, что правительство Чемберлена, проявляя необычайную глупость, стремилось к долгосрочному взаимопониманию с нацистскими лидерами… Дорога к Мюнхену была тщательно спроектирована и уже проложена. Мой вклад в общие усилия внутри страны и за рубежом по предотвращению этого самоубийственного преступления заключался в том, что мне удалось обеспечить достаточно устойчивый поток скрываемой от широкой общественности подробной информации… о манёврах, с помощью которых британское и французское правительства в конечном итоге толкнули чехов и словаков в пасть минотавра…

Где у меня возникают сомнения, и даже больше, чем сомнения, так это относительно периода между заключением советско-германского пакта в августе 1939 года и нападением Германии на Советский Союз в июне 1941 года, когда советская внешняя политика была, мягко говоря, направлена в неверном направлении… Какую бы ценность ни имела моя или чья-либо еще информация, секретная или нет, она, вероятно, была в значительной степени обесценена совершенно ошибочной уверенностью Сталина, Молотова, Жданова и других в том, что они добились результата, которого не удалось достичь Чемберлену, а именно долгосрочного взаимопонимания с нацистами…

Затем последовали четыре года (1941−1945), в течение которых относительное значение для Советского Союза секретной разведки из британских источников снизилось по сравнению с потоком информации, поступавшей к нему через механизмы англо-советского (и американо-советского) альянса… Ситуация начала меняться ещё до окончания войны… Но главный сдвиг произошёл в 1945 году, когда… антагонизм между Соединёнными Штатами (поддерживаемыми Великобританией) и Советским Союзом стал новой осью мировой политики. Это привело к соответствующему росту потребности в секретной разведке и её полезности… Советский Союз нуждался в разведывательной информации и мог её оценить, а я находился в сравнительно благоприятном положении, чтобы её предоставить.

В официальной истории Маргарет Гоуинг «Британия и атомная энергия, 1945−1952» верно сказано… что в 1947—1948 годах все секретные бумаги вашингтонского посольства, касающиеся атомной энергии, проходили через меня. Лорд Глэдвин прав, когда пишет в своих «Мемуарах»… что я был его главным советником в посольстве во время его секретного визита в Вашингтон, имевшего целью начать первые англо-американо-канадские переговоры, которые привели в итоге к заключению Североатлантического договора… То, что было секретным, перестало быть таковым в считанные месяцы, а не годы. Но информация по атомной тематике оказалась исключением из этого правила…

Какой общий вывод можно сделать? У вас и других читателей, естественно, будут свои взгляды или оттенки мнений. Мне же, оглядываясь на прошлое, кажется, что в основном это был случай, когда надо было сделать то, что должно было быть сделано, выполнить, хорошо или плохо, одну из множества самых разных политических миссий, которые выпали на долю моего поколения людей, придерживающихся социалистических и либеральных взглядов. Поскольку моя конкретная задача была напрямую продиктована натиском фашизма, особыми опасностями, нависшими тогда над Британией и Европой, я думаю, что её императивный характер, её оправданность перед богом и людьми, вероятно, подошли к концу в 1945 году…

[1] Мемуары Денниса Огдена о первых месяцах его пребывания в Москве «After Stalin: A Memoir of Moscow in 1955» можно найти здесь: geoffreyroberts.net/wp-content/uploads/2024/12/After-Stalin-A-Memoir-of-Moscow-in-1955.pdf.

Деятельность Кембриджской пятёрки завершилась в начале 1950-х, но и сейчас, более семидесяти лет спустя, новые факты и документы продолжают выходить из глубин государственных и частных архивов.

Британский историк Джеффри Робертс впервые публикует ранее неизвестные письма Дональда Маклина (1913−1983). Дж. Робертс — почётный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии и вице-президент SCRSS (Общества сотрудничества в области российских и советских исследований). Письма опубликованы в журнале SCRSS Digest (номер SD-33, весна 2025).

Письма Дональда Маклина адресованы британскому журналисту, члену британской Коммунистической партии Деннису Огдену. С 1955 года Огден работал переводчиком в Москве в «Издательстве иностранной литературы», затем в 1959−62 годы московским корреспондентом газеты Daily Worker[1].В Москве Огден и Маклин стали хорошими друзьями.

Эти письма — первые личные записи Дональда Маклина, о которых становится известно. До сих пор мы знали только его профессиональные материалы в качестве эксперта по внешней политике Великобритании. В Москве Дональд Маклин работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), написал и опубликовал множество статей и книгу «Британская внешняя политика после Суэца» (1970).

Более того, из писем в свою очередь становится известно, что Дональд планировал написать биографическую книгу. Это была бы лишь вторая такая работа участника Кембриджской группы, после мемуаров Кима Филби, написанных в Москве. Оставшиеся в Британии Энтони Блант и Джон Кернкросс по очевидным причинам не могли заниматься мемуаристикой, а прибывший в Москву Гай Бёрджесс, насколько известно, не оставил записей.

Джеффри Робертс опубликовал первое и последнее (из известных) письма Маклина к Огдену. Они составляют примерно четверть от общего содержания «писем к Деннису» Маклина — остальные три четверти посвящены анализу советского общества и его надеждам на будущие политические реформы, поясняет Робертс. В своё время Деннис Огден показал письма Дж. Робертсу, и после его смерти в 2004 году его вдова Памела разрешила историку скопировать их. Многоточия в тексте принадлежат ему.

Деннис Огден собирался написать биографию Маклина, но этого в итоге не произошло. Самой важной причиной, по мнению Дж. Робертса, стало то, что Огден не одобрял разведывательную деятельность Маклина, которая, считал он, вредила коммунистическому делу. Во время поездки в Москву в 1979−80 годах Огден сказал Маклину, что для коммунизма было бы лучше, если бы он оставался открытым членом партии.

Это мнение, конечно, спорное. Как объяснял Арнольд Дейч Киму Филби при первой встрече, открыто вступив в Компартию Великобритании, тот смог быпродавать Daily Worker на улицах, как и многие другие коммунисты. Но с егопроисхождением и образованием Ким мог с большей пользой применять свои силы, присоединившись к сети для антифашистской работы.

Но ради чего Дональд Маклин задумывает писать биографию? Основная задача биографии, пишет он, «заключается в том, чтобы использовать историю жизни одного человека, с её хорошими и плохими сторонами, для завоевания поддержки… защиты политических и моральных ценностей, которые мы с вами, а также наши единомышленники отстаиваем превыше всего…».

Свою жизнь Дональд Маклина делит на три периода: 1932−1934 годы — активный член Компартии Великобритании в студенческие годы, 1934−1951 — «подпольная работа», 1951−1976 и далее — жизнь и работа в Советском Союзе. Именно так, «подпольная работа», на протяжении длинных 17 лет. Однако: «…подробности моей деятельности в этот период не имеют никакого отношения к цели книги как она определена выше» и в любом случае, «я не чувствую никакого желания излагать их на бумаге». «Я не вижу ничего полезного (кроме денег, которые мне не нужны) в написании или участии в написании очередных «Мемуаров советского агента», — разочаровывает Маклин, тех, кто ожидает почитать раскаяния «коммунистических шпионов», признавших «содеянное».

Через сорок лет, из второй половины 1970-х годов, Маклин проводит оценку того, «насколько последующая история подтвердила или не подтвердила те политические предположения о ходе мировой политики, на основании которых я действовал». И отвечает: «…я прихожу к выводу, что реальный ход событий с середины 1930-х до середины 1940-х годов десятки раз подтвердил во всей своей мрачности главное предположение, на котором основывалось моё решение заняться подпольной работой… Моё поколение коммунистов… как оказалось, прозорливо предвидело, что исход предстоящей битвы британского и других европейских народов против нацизма будет в решающей степени зависеть от Советского Союза…». Так оно и произошло: «…исход антифашистской войны в целом действительно оказался в огромной степени зависящим от способности Советского Союза сломить и уничтожить главные силы нацистской Германии».

«Я согласился участвовать в подпольной работе, потому что этого требовали мои политические убеждения. … Я испытываю гордость за то, что мне удалось выполнить нечто, казавшееся тогда, как и сейчас, необходимым и довольно важным (к тому же, трудным) заданием», — подводит итог Маклин.

Аналогичным образом он оценивает послевоенные годы, «последний период своей подпольной работы (1945−1951)». Тогда он исходил из понимания, что Соединённые Штаты «вполне могут готовиться, после года или двух колебаний, начать политический и военный крестовый поход против социалистических государств…». Это предположение «оказалось в значительной степени обоснованным». В письме Дональд Маклин подтверждает, что в 1947—1948 годах все секретные бумаги вашингтонского посольства, касающиеся атомной энергии, проходили через него.

Делится Маклин и сомнениями. Отметим его оценку подписания Москвой договора о ненападении с Третьим рейхом августе 1939 года. Вынужденная мера, целью которой было выиграть время до нападения, этот договор заставил некоторых коммунистов отвернуться от Советского Союза. Два года до июня 1941 года Маклин называет периодом, «когда советская внешняя политика была, мягко говоря, направлена в неверном направлении…». Открытая и секретная информация, пишет он, «была в значительной степени обесценена совершенно ошибочной уверенностью Сталина, Молотова, Жданова и других в том, что они добились результата, которого не удалось достичь Чемберлену, а именно долгосрочного взаимопонимания с нацистами…».

Не обходит Дональд и сложности морально-психологического порядка, связанные с подпольной работой: «Ничуть не сожалея о сделанном выборе — это с самого начала и до сих пор представляется мне моим долгом, — я не испытывал и не испытываю никакой гордости за сам процесс выполнения своего задания». «…обман буквально всех знакомых, в том числе и близких тебе людей, относительно самого важного в твоей духовной и трудовой жизни», опасность и напряжение не приносили «никакого „удовлетворения от работы“ в том смысле, который используется в социальной психологии». Удовлетворение приходило от интеллектуальных, но не социальных упражнений, уточняет Маклин.

Последнее его письмо осталось неотправленным. Тем не менее, сегодня, уже из другой эпохи, мы получаем возможность узнать ход мысли одного из великих людей, сыгравших значимую роль в борьбе против фашизма и нацизма.

Письмо Деннису Огдену, 16 марта 1976 года

Я начинаю здесь некоторые заметки, которые могут пригодиться вам, когда придёт время писать биографию, о которой мы говорили…

1. Основной предмет биографии

Он заключается в том, чтобы использовать историю жизни одного человека, с её хорошими и плохими сторонами, для завоевания поддержки… защиты политических и моральных ценностей, которые мы с вами, а также наши единомышленники отстаиваем превыше всего …

2. Внутренний баланс биографии

Если отталкиваться от того, что вышесказанное является главным предметом книги, из этого следует, что основной акцент в ней должен быть сделан на третьем, а не на первом и втором периодах моей жизни как коммуниста (1932−1934 — активный член КПВ в студенческие годы, 1934−1951 — подпольная работа, 1951−1976 и далее — жизнь и работа в Советском Союзе)…

3. Место подпольной работы в биографии

Биография, в отличие от политического портрета, конечно же, не может просто проскочить этот период, не сказав о нем ничего существенного. Семнадцать лет — это большой отрезок в жизни любого человека… Но подробности моей деятельности в этот период не имеют никакого отношения к цели книги, как она определена выше, и, во всяком случае, я не чувствую никакого желания излагать их на бумаге (что могу сделать только я один).

Ничуть не сожалея о сделанном выборе — это с самого начала и до сих пор представляется мне моим долгом, — я не испытывал и не испытываю никакой гордости за сам процесс выполнения своего задания. Задания, которое на протяжении долгих лет предполагало обман буквально всех знакомых, в том числе и близких тебе людей, относительно самого важного в твоей духовной и трудовой жизни; которое было сопряжено с общей или локальной опасностью и напряжением, поскольку ошибка могла обернуться несколькими годами тюрьмы, и которое не давало мне никакого «удовлетворения от работы» в том смысле, который используется в социальной психологии. Удовлетворение от своей работы я получал от интеллектуальных, но не социальных упражнений, требуемых от сотрудника дипломатической службы, и продолжаю получать сейчас, пытаясь разобраться в некоторых проблемах внешней политики в качестве профессионального аналитика в нашем институте. Я не думаю, что существует много людей, которым действительно нравится обманывать других или подвергаться опасности. Если и есть такие люди, то я не из их числа. Скорее наоборот. Я испытываю гордость за то, что мне удалось выполнить нечто, казавшееся тогда, как и сейчас, необходимым и довольно важным (к тому же, трудным) заданием. Горжусь также тем, что когда прикрытие провалилось, это произошло по чужой вине, а не вследствие моей собственной ошибки. Но при этом, воспоминания, уже в нынешнем спокойном состоянии, о самом процессе все ещё вызывают во мне сильное чувство отвращения. Поэтому у меня есть эмоциональный тормоз к тому, чтобы ступать на эту почву. А стимула кпреодолению этого тормоза у меня нет, поскольку вся эта тема уже много лет не играет важной роли в моей жизни и очень далека от политических и моральных вопросов, которые меня волнуют. Я не вижу ничего полезного (кроме денег, которые мне не нужны) в написании или участии в написании очередных «Мемуаров советского агента».

Подытоживая вышесказанное, я признаю, что этот период занимает своё законное, но подчинённое место в книге, и что если все пойдёт хорошо, я предоставлю вам материал о политических и моральных аспектах такого рода работы, хотя и без подробностей самого процесса, как я его пережил. Кстати, одним из основных положений, выдвигаемых в этой статье, будет то, что прославление советскими властями прошлых дел подобных мне подпольных сотрудников, во-первых, является признаком крайне нездоровых тенденций в советском обществе и, во-вторых, наносит серьёзный прямой ущерб тому мировому делу, в которое верите вы, я и другие…

Неотправленное письмо Деннису Огдену, август-ноябрь 1980 года

Это неотправленное письмо — попытка определить моё сегодняшнее отношение к подпольной работе, которой я занимался в 30-е и 40-е годы. Я давно собирался сделать такую попытку, и, наконец, меня побудил к этому наш разговор в Москве прошлой зимой и обсуждение этой темы у себя дома Энтони Блантом и его критиками.

Я согласился участвовать в подпольной работе, потому что этого требовали мои политические убеждения. Поскольку данное решение означало радикальное изменение моего образа жизни, отказ от аспирантуры в Кембридже, от самых близких дружеских отношений, я не хотел соглашаться, но считал это своим политическим долгом. Сегодня я так же ясно, как и почти пятьдесят лет назад, вижу главную причину, по которой, признав со своей стороны необходимость подпольной работы как таковой, я не мог отказаться принять её как свой личный жребий. Имея соответствующее буржуазное происхождение и диплом с отличием, а также твёрдые политические убеждения, я, несомненно, имел более чем равные шансы попасть куда-нибудь на подпольный фронт и, в частности, преодолеть интеллектуальный и политический Бехеровский ручей, который представляли собой вступительные экзамены в МИД…

Сноска: Бехеровский ручей (Becher's Brook) — знаменитое конное препятствие в виде ручья с забором на ипподроме Эйнтри близ Ливерпуля. Используется в качестве синонима крайне труднопреодолимого препятствия.

Если сегодня оценивать, насколько оправданным было моё обязательство в 30-е и 40-е годы пытаться, при необходимости нарушая закон, снабжать тогдашнюю штаб-квартиру мирового коммунистического движения, а именно Москву, достоверной политической и военной информацией о действиях и планах капиталистических держав, то главным, хотя, конечно, не единственным критерием, является то, насколько последующая история подтвердила или не подтвердила те политические предположения о ходе мировой политики, на основании которых я действовал. Когда я начал работу в разведке в 1934 году, доминантой в мировой политике в евроатлантическом регионе уже был подъем нацистской Германии и сопутствующая перспектива новой мировой войны, и на протяжении следующих одиннадцати лет доминировала нацистская агрессия и ее последствия. В последующие пять с лишним лет, то есть в оставшуюся примерно треть всего срока моей подпольной работы, фокус мировой политики сместился на антагонизм между Соединенными Штатами (главным союзником которых была Великобритания) и Советским Союзом…

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, я прихожу к выводу, что реальный ход событий с середины тридцатых до середины сороковых годов десятки раз подтвердил во всей своей мрачности главное предположение, на котором основывалось мое решение заняться подпольной работой…

Моё поколение коммунистов… как оказалось, прозорливо предвидело, что исход предстоящей битвы британского и других европейских народов против нацизма будет в решающей степени зависеть от Советского Союза… Мы не предвидели советского Мюнхена Сталина и Молотова… Но история Второй мировой войны подтвердила наше главное предположение: решающие сражения в Европе действительно велись на Восточном фронте, исход антифашистской войны в целом действительно оказался в огромной степени зависящим от способности Советского Союза сломить и уничтожить главные силы нацистской Германии…

Как уже было сказано, сегодня у меня, кажется, нет оснований сомневаться в том, что последующий ход истории подтвердил предположения, на основании которых я действовал в… антифашистский период 1934—1945 годов. И исход антифашистской войны в целом действительно оказался в огромной степени зависящим от способности Советского Союза сломить и уничтожить главные силы нацистской Германии.

В то время мне казалось (в основном из непосредственного опыта работы в вашингтонском посольстве), что Соединённые Штаты… вполне могут готовиться, после года или двух колебаний, начать политический и военный крестовый поход против социалистических государств…

С начала 50-х годов баланс военных сил между Советским Союзом и Соединёнными Штатами настолько изменился, что последние давно утратили способность развязать ядерную войну против европейских социалистических государств, не приведя к собственному уничтожению и уничтожению своих европейских союзников. Тем не менее, Вашингтон попытался (и безрезультатно) уничтожить вооруженной силой два социалистических государства — Северную Корею в начале 50-х годов и Вьетнам в 60−70-е годы…

Таким образом, мои опасения тридцатилетней давности относительно того, что может произойти в мировом масштабе, на самом деле пока что произошло только в региональном, восточноазиатском, масштабе. В любом случае, я думаю, что могу с полным основанием сказать, что, если посмотреть на последующий ход мировой политики, предположение, на основании которого я действовал в последний период своей подпольной работы (1945−1951), оказалось в значительной степени обоснованным.

За последние десятилетия огромная область разведывательной работы была революционизирована благодаря развитию точных космических, высотных фотографических и сенсорных систем, которые должны были резко снизить относительную ценность «кротов», особенно военных «кротов». Секретная разведывательная работа, все ещё оставаясь неизбежным злом в узких пределах, неэффективна и опасна для общества просто потому, что она секретна… Низкий или вовсе отсутствующий уровень социальной ответственности открывает путь к преступлениям против самого общества… Любой, кто знаком с историей советских органов безопасности, ЦРУ и ФБР в Америке, вряд ли может сомневаться, что это так… Ценность секретной политической информации, за редким исключением, краткосрочна, а не долгосрочна… В XX веке была и есть возможность достаточно точно определить долгосрочные тенденции по открытой информации, не прибегая кпомощи «кротов». А ведь именно долгосрочные тенденции имеют значение в мировой политике. Более того, многие внешнеполитические секреты… буквально перестают быть таковыми, скажем, через полгода или год… Наконец, эффективность секретной информации зависит не только от способности «крота» завладеть ею и передать по назначению — не в меньшей степени она зависит от способности принимающей стороны правильно оценить и применить её.

Учитывая эти моменты, что же я теперь думаю об эффективности информации, которую я передавал в 1934—1951 годах?

…Ярче всего это видно на примере гражданской войны в Испании. По воле случая я занимался испанскими делами в Министерстве иностранных дел… Конечно, я был тогда младшим в иерархии, но в силу того, как работал МИД, через мои руки проходила бОльшая часть бумаг, касающихся Испании, всех степеней секретности. Очень скоро я, сам того не ведая, оказался в роли офицера разведки для своих собственных друзей, которые отправились воевать за испанское правительство в составе Интернациональной бригады… У меня не было причин сомневаться тогда, как и нет их сейчас, что информация, которую я предоставлял, была… эффективной и, вероятно, не могла быть получена никаким другим способом.

То же самое можно сказать и о… политике тогдашних британских правителей в отношении нацистской Германии… Как и в случае с Испанией, существовало достаточное количество открытой информации, которая свидетельствовала о том, что правительство Чемберлена, проявляя необычайную глупость, стремилось к долгосрочному взаимопониманию с нацистскими лидерами… Дорога к Мюнхену была тщательно спроектирована и уже проложена. Мой вклад в общие усилия внутри страны и за рубежом по предотвращению этого самоубийственного преступления заключался в том, что мне удалось обеспечить достаточно устойчивый поток скрываемой от широкой общественности подробной информации… о манёврах, с помощью которых британское и французское правительства в конечном итоге толкнули чехов и словаков в пасть минотавра…

Где у меня возникают сомнения, и даже больше, чем сомнения, так это относительно периода между заключением советско-германского пакта в августе 1939 года и нападением Германии на Советский Союз в июне 1941 года, когда советская внешняя политика была, мягко говоря, направлена в неверном направлении… Какую бы ценность ни имела моя или чья-либо еще информация, секретная или нет, она, вероятно, была в значительной степени обесценена совершенно ошибочной уверенностью Сталина, Молотова, Жданова и других в том, что они добились результата, которого не удалось достичь Чемберлену, а именно долгосрочного взаимопонимания с нацистами…

Затем последовали четыре года (1941−1945), в течение которых относительное значение для Советского Союза секретной разведки из британских источников снизилось по сравнению с потоком информации, поступавшей к нему через механизмы англо-советского (и американо-советского) альянса… Ситуация начала меняться ещё до окончания войны… Но главный сдвиг произошёл в 1945 году, когда… антагонизм между Соединёнными Штатами (поддерживаемыми Великобританией) и Советским Союзом стал новой осью мировой политики. Это привело к соответствующему росту потребности в секретной разведке и её полезности… Советский Союз нуждался в разведывательной информации и мог её оценить, а я находился в сравнительно благоприятном положении, чтобы её предоставить.

В официальной истории Маргарет Гоуинг «Британия и атомная энергия, 1945−1952» верно сказано… что в 1947—1948 годах все секретные бумаги вашингтонского посольства, касающиеся атомной энергии, проходили через меня. Лорд Глэдвин прав, когда пишет в своих «Мемуарах»… что я был его главным советником в посольстве во время его секретного визита в Вашингтон, имевшего целью начать первые англо-американо-канадские переговоры, которые привели в итоге к заключению Североатлантического договора… То, что было секретным, перестало быть таковым в считанные месяцы, а не годы. Но информация по атомной тематике оказалась исключением из этого правила…

Какой общий вывод можно сделать? У вас и других читателей, естественно, будут свои взгляды или оттенки мнений. Мне же, оглядываясь на прошлое, кажется, что в основном это был случай, когда надо было сделать то, что должно было быть сделано, выполнить, хорошо или плохо, одну из множества самых разных политических миссий, которые выпали на долю моего поколения людей, придерживающихся социалистических и либеральных взглядов. Поскольку моя конкретная задача была напрямую продиктована натиском фашизма, особыми опасностями, нависшими тогда над Британией и Европой, я думаю, что её императивный характер, её оправданность перед богом и людьми, вероятно, подошли к концу в 1945 году…

[1] Мемуары Денниса Огдена о первых месяцах его пребывания в Москве «After Stalin: A Memoir of Moscow in 1955» можно найти здесь: geoffreyroberts.net/wp-content/uploads/2024/12/After-Stalin-A-Memoir-of-Moscow-in-1955.pdf.